目 次

喘息の定義

・喘息とは?

しかし、日中はケロッとしています。家族にしてみれば、夜中や明け方にあんなに「息苦しさ」を訴えていたのに、一体どうなっているのか、不思議に思われたに違いありません。「経験した者でないと、喘息発作の苦しさと摩訶(まか)不思議さはわからない」と患者さんはよくいいます。

このような喘息発作がくり返し起こってくる病気、それが気管支喘息(ふつう、喘息と省略しています)です。ただし、心臓の疾患が原因で起こる心臓喘息、小児での喘息様気管支炎、高齢者に起こる肺気腫、慢性気管支炎などの原因で、気管支がヒューヒューゼーゼーいうばあいとは区別されます。また、発作がなく、咳だけが出る喘息を咳喘息(せきぜんそく)といいます。

・どんな経過で発病するか

小児喘息の患者さんのばあい、喘息になる前に乳児湿疹、アトピー性皮膚炎があることがよくあります。やがて風邪をひきやすくなってゼーゼーが始まり、アトピーの子どもが小児喘息と診断されるケースが多いのです。家族のなかにアレルギー性皮膚炎や喘息、アレルギー性鼻炎などアレルギー体質の人がいると、小児喘息の子どもが出てくる頻度が高くなります。

近年、小児喘息の低年齢化が進み、乳幼児期に喘息が発病する子どもが増加していると報告されています。のちほどふれますが、小児喘息は、成長するにつれて自然寛解(かんかい。緩解とも書く。クスリを一切使わなくとも長期に発作が出なくなる状態)することはよくしられていますが、中学生・高校生になっても小児喘息が治らず、思春期喘息に移行するケースも増加しています。私たちの金沢・城北病院でも時間外に受診する患者さんは、昔は小児や老人が多かったのですが、最近では他医で寛解しなかった若者が目立ってきました。

さて、成人喘息の患者さんの発病の経過は、次の三つのグループに分類されます。喘息、思春期

1.喘息を経て、成人期まで継続して喘息を持ち越したグループ。

2.小児喘息が治って、成人期になって再発したグループ。

3.成人になってから突然、喘息を発症したグループ。

この最後の、突然、成人期に喘息を発症した人々は、ほとんどが「風邪が治らずに」とか「風邪がもとで発病した」と、喘息発症のきっかけと原因に「風邪」をあげる人が多くいます。

・喘息はどのくらいの頻度で出るか

1.世界では

WHO(世界保健機構)は、一九九三年三月「世界のあらゆる地域において喘息の有病率が上昇しているのは事実である」として、五五億の世界人口の中で喘息患者が一億人を超えたと発表しました(『喘息管理の国際指針 喘息管理・予防のグローバルストラテジー NHLBI/WHOワークショップレポート』牧野荘平監修、国際医学出版、一九九五年)。とりわけ、小児での有病率が増加しつつあるとしています。WHO副局長のナバルコフ医師は、「西太平洋地域のカロライン諸島では小児喘息が五〇%以上(ダニの発生が多いらしい―清水)である」と報告しています。また、アフリカの十カ国から得られたデータでは、学童期における喘息の有病率は二~五%と報告されています。

医学のもっとも進んでいるといわれているアメリカでさえ、「小児喘息患者の年間欠席日数は延べ一千万日にのぼり、それによって失われた両親の社会的損失は十億ドル近くに達する」と報告されています。このように喘息は世界的な大問題になっています。

2.日本では

日本でも小児喘息の増加傾向は明らかです。文部省の学校保健調査をみますと、小児喘息の被患率は平成六年度(九四年)がもっとも高く、昭和五〇年代と比較すると二~四倍にもなっています。また、厚生省が発表した九十三年十月時点の総患者数では百六万六千人(男五八万六千人、女四八万人)と推計されており、人口の〇.九%が医療機関にかかっているとしています。

ちなみに、調査対象の集団が大きくなると喘息の頻度は低くなる(『気管支喘息診療ガイド改訂2版』宮城征四郎編著、中外医学社、一九九五年)とされています。

一九五五年から九三年までの三八年間に喘息で病院に行った人の数は、七倍以上も増加しています。医学者による疫学的な調査では、日本の人口の三%(三六〇万人)が喘息患者だという研究結果が一般的に認められています。調査によって幅がありますが、小児、成人喘息とも増加傾向にあることはまちがいありません。

この項目へのアクセスが大変多いことが分かりました。上記は一般的な見解を紹介したものです。ごく最近下記のような記事がメディカルトリビューンに掲載されました。炎症を抑えるステロイド吸入だけでは、2年後には気管支拡張剤に対する反応が177%も低下したという報告です。

一つの報告に過ぎませんので、その是非をここでは問いません。ただステロイド吸入に頼るだけでよくなり治るのか、それだけでいいのかという警鐘の一つです。

「私の考え」を以下に追加しました。少々長いのですが私たちの考えを伝えるには長くならざるを得なかったのです。読んで見てください。

また喘息Q&Aを作ってみました。御活用下さい。

「私の考え」

私は、臨床的には「喘息はよくなり、治り得る病気」だと考えています。その根拠は四つあります。元になっているデータはいささか古いのですが、真実性は連綿と続いています。1~4について読み確信を持って下さい。ここには表や図を入れることにしました。

1 自然によくなり、治っている現実

第一の根拠は、自然によくなり、治っている現実があるということです。

小児喘息の患者さんが成長するにつれて、50%は寛解することはよく知られています。重症の小児喘息の患者が集まりやすい喘息専門病院でも60~70%、一般病院では80%が寛解すると報告されています。このように小児喘息は、どんなに少なく見積もっても50%は寛解するのです。

小児喘息の患者さんのうち、一度よくなって成人になってから再発する率は15~30%ぐらいとされていますから、50%から30%を引いた、少なくとも20%の人は、一生喘息を起こさずにいるのです。これはハウスダスト(家のホコリ)やダニに影響を受ける典型的なアレルギー性(外因性)の小児喘息が治り得るからなのです。この指摘に異議を唱える人は皆無でありましょう。

年齢別の喘息総患者数から考えてみましょう。表①をみてください。1993年の厚生省による患者調査(全国編)ですが、人口百人当りでみますと、1~4歳の3・555人をピークに年齢が上がるとともに患者の率が減少しています。小児喘息がこのように減っているということは、よくなり治っている子どもがいるからではないでしょうか。

では、成人喘息ではどうでしょうか。25~54歳までの患者数をみますと4千人ずつ多くなっていますが、人口比にしますと、患者の率はそんなに増加していません。逆に35~44歳の層では減少しています。成人喘息が治らない病気であるとすれば、新規の患者が年代ごとに累積されて、人口当りの患者率は右肩上がりのカーブを描くはずです。

これは何を物語っているでしょうか。25~54歳までの間に、膨大な数の人が新規に喘息を発症したはずです。にもかかわらず、年代ごとの患者率が増えないということは、新規発症数に相当する喘息患者がよくなり、治って医療機関にかからなくなったということを意味します。こんな事実がどうしてこれまで明らかにされなかったのでしょうか。

成人喘息は慢性化の傾向があるから治らないとされてしまったのではないでしょうか。「よくなり、治っている人」が現にいるという事実から出発し、そういう目で統計をみると、「成人喘息でよくなっている人が相当いる」のです。働き盛りの25~54歳で医療機関にかからなくなった喘息患者のすべてが死亡したとか、漢方薬、民間療法に移行し医療機関にかからなくなったのだとは考えられません。

2 喘息死の数と比較して

喘息の死亡率は人口十万人あたり、5・8人(1994年度)です。1億2千5百万の人口に対して、毎年約6千~7千人が喘息で死亡しています(後述)。この事実から「喘息は死亡する危険のある病気」「死ぬ可能性のある病気」と定義されています。誰もがそう定義して異論をはさむことはありませんし、喘息死が減らないということが学会で大問題になっています。 しかし、この7千人よりはるかに多い患者さんが医療機関にかからなくなっているのです。 25歳から34歳の間に新規に喘息を発症した人が各年齢で年間2百人(47都道府県に割りふると年間各県で4~5人の発症、そんなに少なくないはずはないのですが)だとすると、新規発症数は1年間に25歳から34歳で(2百人×10歳)2千人となります。1年間に2千人が増加します。その人たちが治らずに、かつ毎年2千人ずつを累積して、35歳から44歳に移行したと仮定すると(2千人×10年)計2万人の増加が見込まれるのです。現実には表①の100人当りの患者率は増加していないのですから、 少なくともこの世代の2万人という数が10年後には医療機関を受診しなくなっているのです。この世代だけで10年後に2万人が受診していないなら「喘息はよくなり、治る可能性のある病気」といってもよいのではないでしょうか。

死亡すれば喘息死として数が確定しますが、「よくなり、治ってしまった」患者さんは医療機関を受診しなくなります。その実数は正確には把握できません。また、患者が医師の前から姿を消してしまうので、患者が「よくなり、治った」のかどうか、はっきりわからないのです。

何人の患者さんが「よくなり、治っている」のかを正確に知るには、毎年の新規喘息発症患者数や、1年間まったく薬を使用せず、医療機関を受診せずに済んだ人の数などを疫学的に調査したデータが必要です。しかし、先ほどの厚生省発表の統計を検討しただけでも、小児喘息、成人喘息の患者がよくなり、医療機関にかからなくなっているという事実を知ることができます。

3 私たちの喘息の定義

喘息が「よくなり、治っていく病気」という第三の根拠は、私たちの喘息の定義にあります。 たき火のイラストを見て下さい。ステロイドの吸入治療はたしかに火を小さくします。しかし、完全に火や炎症を消すことはできません。つまり、外から投与される薬は火を弱くする働きをしますが、薬を飲み続ければ火が消える、吸入し続ければ喘息の炎症が消えるというものではありません。中止すればたしかにまた、燃え上がってきます。

要はたき木が燃えなければよいのです。たき火の火を消すには、火を小さくしながら燃えるたき木を取り除くか、たき木が燃えないようにすればよいのです。火や炎症に目を奪われるのではなく、たき木、すなわち自分の気管支の方に注目することです。

炎症を起こしているのは自分の気管支です。しかし、生まれた時から炎症が起こっていたわけではありません。炎症を起こしやすい体質や遺伝子を持っていたにしても、生活環境、生活の仕方、生き方の中で、ある時期を境に気管支に炎症が発症したのです。炎症を起こし症状出現に至った生活環境、生活の仕方、生き方が改善されれば、喘息はよくなり、治り得るのです。たき火が起こってくる原因、すなわち自分の気管支に炎症が起きてくる原因をとり除くように努力を振り向けること、自分で自分の気管支や身体をよい方向にもっていくことによって、喘息はよくなり、治り得るのです。

病理学的に気道に炎症がまったく消えたのをまって、治ったとするならば、死ぬまで毎年気管支の生検をしていかねば本当に治っているのかどうかわかりません。薬を使わずとも症状が出るような炎症が数年以上起こらなくなれば、「よくなり、治った」としてよいと私は思います。数年後に再発すれば、数年間は治っていたけれども「再発した」でよいのです。棺桶に入る直前までみないと治ったかどうかわからないというのでは話になりません。

小児喘息では成長ともに自然治癒力が増加してくるために、薬が要らなくなり、よくなり、治っていくのです。成人喘息でも、さきほどみたように新規に発症した患者数に相当するくらいの人たちが自然によくなり、治っているのです。しかし、外から水をかけて火を抑えるだけの、薬だけに頼った治療では治癒は望めません。薬によって、炎症を小さくしていきながらも、一方でたき木を取り除き、燃えにくくした人がよくなったのです。

この考え方に基づいて治療に専念すれば、早く、しっかりとよくし、治しきることができます。私たちの定義が理論的に正しく、そして「自分の側をよくしていく」ことが可能だとすれば、発症して間もない人は早くよくなるし、難治性・重症の喘息でもしだいによくなり、治っていくのです。

4 私たちの実績

「喘息がよくなり、治る病気」だという第四の根拠を、私たちは実績で示すことができます。

●発症が早期のばあい

気管支喘息と診断された直後、あるいははじめての喘息が起こってすぐ、つまり早期に、「燃えるたき木」を取り除く治療にとりかかれば、早くよくなり、治ります。しかし、この早期の段階の喘息発作に対して飲み薬や注射、点滴だけの当面の対応を続け、火が小さくなっただけなのに、よくなった、治ったと錯覚していると、喘息は慢性化していく危険があります。

坂総合病院の佐々木泰夫先生(宮城喘息大学学長)は、私と同じ考えで喘息大学、外来、入院診療をやっておられます。薬物療法を行う一方で、読書療法(喘息大学が推薦する本などでの喘息の学習)、患者会による集団交流療法、臨床心理士によるカウンセリング、心理療法を重視しています。この佐々木先生が坂総合病院ではじめて喘息と診断された新規発症患者さんを対象に調査を行っておられます。大変興味深い結果なので、かいつまんで紹介しましょう。

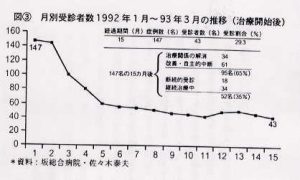

坂総合病院を受診してはじめて喘息と診断された患者さんは、1992年1月より93年12月末までの2年間に169名(思春期後期発症17名、成人発症152名)いたそうです。そのうち他の疾患で死亡した人、転院、転居、不明となった人を除く、147名の患者さんの月別受診者数の推移の調査です。

図③のように15ヶ月目には、治療関係の解消34名、改善・自主的中断61名、計95名(65%)が受診しなくなりました。ときどき通院(断続的受診)18名、毎月継続治療の34名、計52名(35%)が通院しました。15ヶ月目では、147名の症例数のうち継続治療の34名と断続的受診の18名中9名、計43名(29.3%)が通院しただけという結果でした。この結果からは、喘息と診断されても、適切な治療を受ければ、15ヶ月目には、3分の1が通院するだけとなり、3分の2以上の人が通院しなくてよい状態になったといえます。

このように喘息の診断早期の段階でキチンとした治療・指導を受ければ、喘息はよくなり、治っていくのです。 これらの患者さんに対して、治療期間中、佐々木先生は抗原回避の指導や、減感作療法は一切行わず、経口抗アレルギー剤もほとんど使用しませんでした。吸入ステロイド剤も30名に使用しただけだったと報告しています。テオフィリン系の薬剤、交感神経刺激剤の薬を主としながら、一般心理療法を重視して取り組んだ結果がこの成績です。佐々木先生は「発症早期、かつ診断早期の喘息には一般心理療法が非常に有効であった」と結論しています。このデータから発症早期の喘息は、教育・指導しだいでかなりの人がよくなり、治りうることがおわかりいただけると思います。

●喘息大学のばあい

4年間、通信教育を受けながら、喘息を克服しようと全国から入学してくる喘息大学の学生のばあい、いきおい慢性・中等症・重症の患者さんの比率が高くなっています。たしかに、喘息が軽ければ4年間も頑張ってみようなどという気にはなりません。あちこち病院を回ったけれどもよくならないから入学を決意したという人がほとんどなのです。

ただし、長く喘息に苦しんできたという人のばあい、「よくし、治していこう」という気持が強く、意欲十分で実行力、決断力があるという点では一般の中等症・重症の人とは違っています。そうした喘息大学の学生が4年間でどれだけ改善するのかみてみましょう。

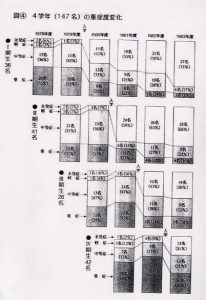

いまから12年前(84年)、喘息大学1期生から4期生がそろった時点(計147名)の改善成績(図④。『気管支喘息』宮本昭正編集、南江堂、1988年)を紹介しましょう。当時はまだ吸入ステロイド剤があまり使われていませんでしたが、すべての学年で重症度が改善されています。

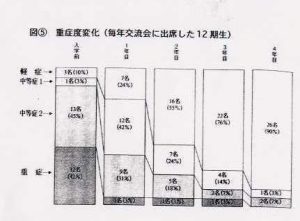

また、吸入ステロイド剤が普及し、ピークフローメーターや喘息日誌が使われるようになった最近のデータ(12期生=91年入学、95年卒業)をみてみましょう。12期生(86名)の中でも毎年の交流会に出席し、もっとも熱心な29名の学生の改善成績です(図⑤)。

図⑤のように入学前には中等症2と重症が87%を占めていましたが、入学を契機に著しく改善し、年々改善していって、4年目には90%が軽症になりました(図④の重症度分類はアレルギー学会の当時の重症度分類。図⑤は最近の重症度判定委員会の分類。若干の違いはありますが、基本的には同じです)。

この喘息大学の過去と最近の成績から2つのことがあきらかになります。

第一は、重症・慢性傾向の喘息患者でも意欲と実行が伴えばよくなるということです。

第二は、薬の進歩とは関係なしに入学前と比較すると4年後には喘息大学は70~90%の改善成績を上げてきたということです。

その時代の標準的な薬物療法を取り入れながら重症度を改善したのです。喘息という病気は対処さえ誤らなければ、早期発症から重症・慢性の人まで臨床的にはよくし、治していける可能性がある病気だというのが私たちの結論です。

「喘息をよくし、治す」の本を取り寄せて読んで下さればもっと納得がいくことでありましょう。

2003年(平成15年)5月に発刊された「喘息患者学入門」では、他の医療機関からも「10%~20%の成人喘息は治る」という報告が出ていることを紹介しています。よい努力を重ねるならば30%、40%にしていくことも不可能ではないというのが、私達の見解であり、実績です。「喘息患者学入門」の本の中に2003年5月時点での新しい統計、考え方、有効な薬の全ての写真と解説、治療と上手な日常管理法が書いてあります。このホームページを更新した内容であり、参考書となっております。お取り寄せの上、学習して下さい。